HOME» ■ CREATIVE #10 »関西アートシーン~ツムテンカクの世界 vol.1

■ CREATIVE #10

関西アートシーン~ツムテンカクの世界 vol.1

関西アートシーン~ツムテンカクの世界

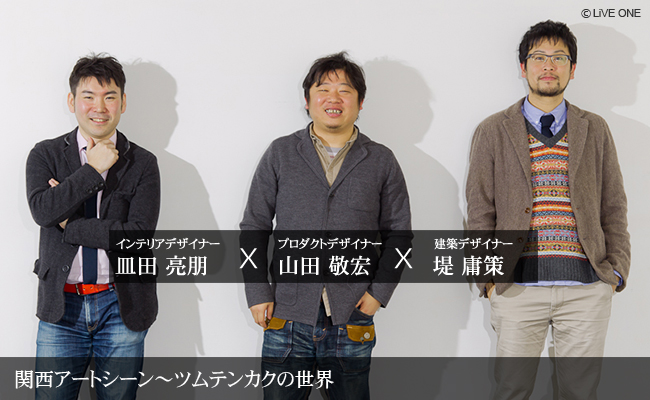

大阪市浪速区の通称「新世界」界隈で開催されているデザインとアートのイベント「ツムテンカク」。今回はこのイベントの実行委員会から、建築デザイナー堤 庸策氏、プロダクトデザイナー山田 敬宏氏、インテリアデザイナー皿田 亮朋氏の3名の対談です。「ツムテンカク」とは何か。なぜこのエリアなのか。そして関西のデザイン&アート事情についても、関西人らしく熱く面白く語り合っていただきました。

※新世界 デザイン&アートイベント「ツムテンカク」 http://tsumutenkaku.com/

※新世界 デザイン&アートイベント「ツムテンカク」 http://tsumutenkaku.com/

他ジャンルのクリエイター交流

皿田氏:プロダクトデザイナーの山田さんから見て、僕や堤さんがプロダクトやってるのってどう?ちょっと上から目線で「なんかがんばっとるな」って感じ?(笑)

皿田氏:プロダクトデザイナーの山田さんから見て、僕や堤さんがプロダクトやってるのってどう?ちょっと上から目線で「なんかがんばっとるな」って感じ?(笑)山田氏:うーん、それは否定はしないかな(笑)

上から目線ってわけじゃないけど、視点の方向の違いはあるかもしれないね。ベクトルというか。最終的なアウトプットをどこに持っていくかの違いは見てる。

皿田氏:山田さんのアウトプットというのは?

山田氏:例えばファッション業界の人がアクセサリーを作るのもプロダクトだよね。そんな感覚で雑貨的なモノを作るプロダクトもあれば、製品としてがっつり樹脂で作る工業的なものもある。

つまり同じ視点で見ていないということなんだけど、皿田くんはインテリアデザイナーだから、自分のデザインした空間に置きたいモノとして作るけど、僕は「製品」として作る。

皿田氏: どういう状況に置かれるかは考えないってこと?

山田氏:対企業の仕事の場合って、商品がどこでどう売られるかというのは、僕らは選べないからね。でもインテリアや建築の人がモノを作る場合、先に空間を作って、「そこに置くとほら、いいでしょう?」って持っていけちゃうじゃない?

皿田氏: 確かに僕や堤さんは、空間やそのシチュエーションに対するプロダクトを考えていますね。でもそれが街の中でどのくらいの人にヒットするかというと、低くなるのは間違いないかもしれないけど。

山田氏:マスを意識して大きいパイを狙うことだけが良いとは思わないけど、それを無視することはできないね。でもプロダクトデザインって、バウハウスから始まった世界で考えると、建築からサイズダウンして落ちてきたものなんだよね。

だから建築とかインテリアの人って、むしろそのサイズダウンをリアルでやってるわけ。例えばドアハンドのデザインにしても、僕らは素材は触ってみてどうとか、比重はどうとかって作るけど、部屋は作れない。そこの違いは大きいよね。

堤氏:僕の場合は、身近な手に収まるものがものづくりのきっかけなんですね。なので空間ってその過程を飛ばして作ってるんじゃないかと思うことがあって、プロダクトを作ってる。プロセスとしては逆かもしれない。

堤氏:僕の場合は、身近な手に収まるものがものづくりのきっかけなんですね。なので空間ってその過程を飛ばして作ってるんじゃないかと思うことがあって、プロダクトを作ってる。プロセスとしては逆かもしれない。山田氏:なるほど。そこで二人に聞いてみたいんだけど、プロダクトって、こういう世界観で、値段がこれくらいで、お父さんがこれ位の収入があってという家族像を作ってデザインするから、コレコレ!っていうのがあるんだけど、インテリアや建築の「あの柱の納まり」みたいな造詣のプロセスって僕には理解できないのね。

何がきっかけで「キタ!」と思うの? どこで来るの?

皿田氏:それ堤さんに聞いてみたい。

堤氏:僕はひたすら作って壊して、作って壊してってやってるんですけど、書くだけ書いて、ちょっと放っておいて、無心になったときに出てきますね。

皿田氏:熟成するってこと?

堤氏:そうですね。考えるのを一旦やめると、パッと天から降りてくるような。

山田氏:全体像がボワッと出てくるの?それともディティールがパンって出てくるのかどっち?

堤氏:それが毎回違うんですよ。

山田氏:そうなんだ。

堤氏:そういう意味ではまだ成熟してないんでしょうね(笑)普通は思考のプロセスがあると思うんですけど、僕の場合構造から入って、一旦考えるのを辞めて中から作って、また作るの辞めて、構造を考えようとしたら、始めと全然違うものがいきなりポンと出てくる、というようなこともあります。

皿田氏:僕の場合は全然違って、その空間をどう見栄え良くするかのポイントを必ず最初に作りますね。まず「しかけ」の中に入る。

山田氏:「しかけ」ね。わかるわかる。

皿田氏:住宅だと生活するという広い範囲のものがあるし、プロダクトは逆に使用が限定される。だけど店舗の場合、シチュエーションを絞って、如何に演出効果を入れるかにウェイトを置くんです。

山田氏:その絞るっていうのは切り捨てるってこと?

皿田氏: じゃないですね。店のオーナーは機能が欲しい、エンドユーザーに対しては優しくしたい、と両方を兼ね備えるとなると限定されるんです。

山田氏:切り捨てるんじゃなくて、どこにスポットライトを当てるかってこと?

山田氏:切り捨てるんじゃなくて、どこにスポットライトを当てるかってこと?皿田氏: ええ。そこで空間が「平たい」とか「薄い」とかを見る。

山田氏:それってどう検証していくの? プロダクトだとモックをつくる時、やっぱり1分の1でリアルじゃないとボリューム感ないよねってよく言うんだけど、そんなことできないよね。試しに家作るなんてできないし。

皿田氏:スケッチ書いてる段階でわかりますね。その距離感ってやっぱり経験なんです。だからそこに辿り着くまでいっぱい失敗してる(笑)

でもその失敗を活かすから、その人なりの距離感ができてくる。図面見てビビっとくるようになるというか。

堤氏:あります、あります。キタキタ!って(笑)

皿田氏:来るよね(笑)

山田氏:自分の書いたスケッチ見て、キタキタ!なの?

皿田氏:ええ。自分の中に完成形のイメージがちゃんとあって、それに近いんでしょうね。

山田氏:なるほどね。その距離感って、パースとか3D CADで設計する人は皆わかるって話なの?

皿田氏:ですね。でも図面上では見え方が制限されるので、クライアントさんのために模型を作ることはあります。こっちから見た時にこの高さは合っているかという検証したり。

山田氏:堤さんも3D使うの?

堤氏:3Dも使いますけど、建築の場合、模型作って、スケッチして、プラン書き直して、また模型作ってと何度もやりますけど、検証はほぼ模型で決断することが多いですね。逆に店舗の場合、空間に化粧するような感じなので、どちらかというと模型よりもパースですね。

皿田氏:内装はその空間に求められるコンセプトやデザインで表す意味、居心地との関係性などを重視しますから。でもプロダクトは毎回プロトタイプを作るじゃないですか。それも数ミリ単位で直すって、僕らからすると「えらい細かい話やな」って思う(笑)

山田氏:数ミリなんてできる単位じゃないって?(笑)

山田氏:数ミリなんてできる単位じゃないって?(笑)皿田氏:実際ミリなんて現場に行ってみないとわからないですよ。まあ現場での調整能力は必要ですけどね。

山田氏:それわかる。以前に展示会のブースデザインを初めて頼まれた時のことなんだけど、僕らはピッチでデザインするじゃない?すると現場のおっちゃんに怒られるわけよ。どっちから採るんだって。

ちょっと待ってよ、3000なんだから3000で作れよって思うんだけど、3000だからって3000で作れないんだよね。実際は2984とかになるって。それを知らなくてさ。

それからは重要な形状はここだから、この辺はどうでもいいやというところを作らないとダメなんだってわかった(笑)

皿田氏:もっとびっくりすると思うけど、図面の中に2分の1って書いたりするんですよ(笑)

山田氏:2分の1?そんなのあるの?

皿田氏:5分の1とか3分の1とか。数値はあえて入れないんです。

山田氏:っていうことはその数値が変われば全体も変わる?

皿田氏:もちろんもちろん。

山田氏:あ、そうなの。ぜんぜん違うよね(笑)

堤氏:建築だと10cm20cm違うと、間取りや全体が変わったりしますけど、プロダクトの場合、中身が変わるとやっぱりミリ単位で外の形も変わってくるんですか?

山田氏:建築には「建ぺい率」という目に見えない箱が存在するけど、プロダクトにはそういうのは無いからね。中身、ギミックが変わると外見も変わる。

皿田氏:変わるものって外見だけですよね。中身は先に決まってるから。

山田氏:外見も今、昔に比べて工程的にいろんなことがありすぎて難しい。カーデザイナーも昔はいろんな有名な海外のデザイナーがいて、ミニマルな感じで、細かくて美しい・・でよかった。

でも今はもう、人をはねた時に死なないようにしなくちゃとか、ここにこんなモールを入れてステンレスがキラっと美しい!と思うんだけど、それをやると重くなって燃費がわるくなるから、そこは樹脂のメッキ。とかね。

堤氏: 20年前の車のデザインが一番美しいと言う人もいますね。

山田氏:それはマスターべションだね(笑)

堤氏:そうなんですか(笑)

皿田氏:それはその人達が、一番最初にデザインとして美しいと感じたからそれを追いかけてるわけで。今の人はどうなんだろう。そのデザインの現状を見て、美しいと思うのかな。

皿田氏:それはその人達が、一番最初にデザインとして美しいと感じたからそれを追いかけてるわけで。今の人はどうなんだろう。そのデザインの現状を見て、美しいと思うのかな。山田氏:面白い話があって、ある企業のデザイナーに聞いたんだけど、学生集めてデザインのセミナーしたんだって。

そうするとみんな深澤直人さんになりたいって言うって。あれがプロダクトの完成された素晴らしい世界で、深澤直人さんみたいなモノを作れば評価されると思ってるって。

メディアが今、これだけ氾濫してて、いろんな情報が手に入るようになった結果、ひょっとしたらある方向性に、みんなダーッと集まっちゃうというシチュエーションが出来てしまったのかもしれない。

堤氏:それは建築にも感じます。40年前よりデザインの水準というか、センス自体が上がってきている気がするんです。有名なダレダレさんのような感じのものがすごく増えてきた。

山田氏:昔に比べて造詣に関する要素が、制限され過ぎているのかもしれないね。自由度の幅がないというか。そこに目からウロコのようにやられたのがiPhone。

あれってみんな「あーやられた」って思ったと思うよ。だって誰もがあれに近しいものを学生の時に絵にしたことがあると思う。

だけど機能美といってもよくわからないし、そこに行ってもダメだと思ってたところにパンと出てきてしまったからね。でもそこに辿り着きたくてもなかなか辿りつけない。

そう考えるとこれから一番のブレイクスルーって素材の革新なんじゃない?素材の新しい生産技術が出たりすると、いきなり変わっちゃう気がする。

堤氏:それは建築もそうですね。

皿田氏:素材からのデザイン。どの業界も同じでしょうね。やっぱり時代のファッションなんですよ。

2013/03/14