HOME» ■ BRANDING #11 »知財とマーケティングから見るブランドマネジメント vol.1

■ BRANDING #11

知財とマーケティングから見るブランドマネジメント vol.1

知財とマーケティングから見るブランドマネジメント

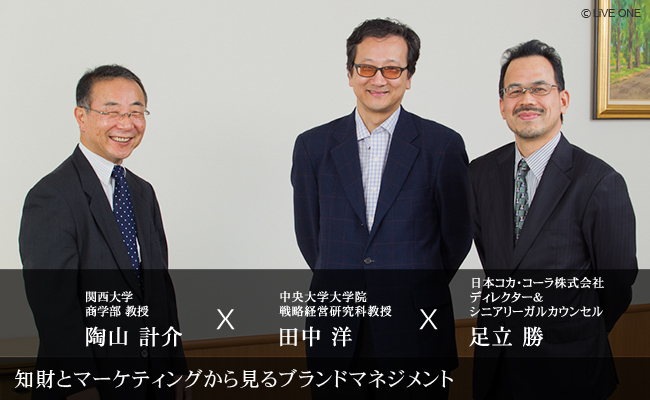

今回のブランド対談は、一般社団法人ブランド戦略研究所理事長、関西大学の陶山計介教授と、日本コカ・コーラ株式会社 ディレクター&シニアリーガルカウンセル 足立 勝氏、中央大学大学院戦略経営研究科教授 田中 洋氏との対談です。

足立氏は、日本コカ・コーラ株式会社で法務に従事され、また国内外の知財・法務におけるブランドマネジメントにも関わっておられます。また田中氏は、元電通のマーケティングディレクターという異色の経歴を経て、現在は大学院でブランド・マネジメントの啓蒙と研究に携われています。知財とマーケティング、それぞれの専門とお立場からの視点で、ブランドとは何か、そして日本の企業のブランド戦略について語っていただきました。

注) 文中の足立氏の発言内容は、すべて足立氏個人の見解であり、所属される組織や団体の見解でありません。

足立氏は、日本コカ・コーラ株式会社で法務に従事され、また国内外の知財・法務におけるブランドマネジメントにも関わっておられます。また田中氏は、元電通のマーケティングディレクターという異色の経歴を経て、現在は大学院でブランド・マネジメントの啓蒙と研究に携われています。知財とマーケティング、それぞれの専門とお立場からの視点で、ブランドとは何か、そして日本の企業のブランド戦略について語っていただきました。

注) 文中の足立氏の発言内容は、すべて足立氏個人の見解であり、所属される組織や団体の見解でありません。

錯綜するブランドの概念

田中氏:ブランドマネジメントは1つのものではなくて、いろんなアプローチがあると思うんですね。ひとつは経営トップから見て、全社的にそのブランドをどう位置づけるか、或いは企業ブランドをどうマネジメントするかといった企業が管理するところのブランドマネジメント。

田中氏:ブランドマネジメントは1つのものではなくて、いろんなアプローチがあると思うんですね。ひとつは経営トップから見て、全社的にそのブランドをどう位置づけるか、或いは企業ブランドをどうマネジメントするかといった企業が管理するところのブランドマネジメント。もう一つはマーケティングを行うことによって、ブランド価値を高めましょうというマーケティング視点でのブランド戦略。さらにもう一つは知財の面からのブランドマネジメント。これは以前だと商標登録といったことが多かったかと思いますけど、今は足立さんのような知財のマネージャーがおられるケースも多いですね。

じゃあこの3つはどう関係するの?ということになるんですけど、この3つの視点というのが、必ずしもいつもハーモニーを持っているとは限らなくて、結構コンフリクトを呼ぶ場合があると思うんですね。

今日はこのコンフリクトが起きたときに、どう解決すればいいんだろう、お互いがお互いをどう理解すればいいんだろうというところを聞いてみたいですね。

陶山氏:足立さんは、そのハーモニーというか連携が難しいというところに、何があると思われます?

足立氏*:私が所属している日本商標協会の中に、企業の知財担当者や弁護士・弁理士、知財関係の学者の人たちが集まるブランドマネジメント委員会というのがあって、そこでも知財の面からブランドってどう見たらいのか、といろいろ検討しあっているんですが、そもそも誰が一番最初に、ブランドという言葉を言い出したかははっきりしないまでも、アーカーやコトラーの言うブランドというものの定義が、全米のマーケティング協会の定義を用いていて、それはほとんどが商標、トレードマークの定義と同じなんですね。(*個人の見解であり、所属する組織や団体の見解ではない。以下の発言もすべて同様。)

それであるが故に、ブランドを担当している企業のメンバーも、知財の側の人も、「ブランド=商標」というのがなんとなく、一般的というか共通の理解になっていて、ただし実は本当にそうなのか?というところで混乱している。

例えば製品だと、どんなものであってもネーミングが付けばそれはブランドである、という解釈に基づいて、小さなネーミングについてまで、これはブランドだ、このブランドはどうする、あのブランドをどうすると言っている。他方で経営側では、企業ブランドという側面でブランドの話がされていると。

ブランドを一言で言うときに、一つの企業の中であってすら、そのブランドがなんであるかということは、必ずしも共通の理解になっていないケースが案外あって、それがコンフリクトの根源というか、スタートの一つかなという気がするんですよね。

陶山氏:企業や消費者に価値をもたらすエクイティ・価値をベースに、企業とステークホルダーとの関係性の中でブランドというものは成立していると言われている。

陶山氏:企業や消費者に価値をもたらすエクイティ・価値をベースに、企業とステークホルダーとの関係性の中でブランドというものは成立していると言われている。つまりブランドによって、企業にとっても消費者にとっても社会にとっても、何かしらの価値がもたらせるのだ、ということが一番の中心になるんですけど、ブランドのエッセンスというものが多様な捉え方の中で曖昧になっているという。

ブランドというものはいったい何なのかを明確にすることで初めてコンセンサスを得て、企業の中での共通の取り組みができるんですね。

田中氏:確かにブランドって何?ということが、いつまで経ってもずっと議論されているんですね。そこで経営とマーケティングと知財、この三角形と、ブランドの在りかたとを対照させて考えると良いと思うんです。

これは私の整理の仕方なんですけど、経営に該当するブランドというのは多くの場合、社会的にシェアされた知識によるもの。例えば三菱ってブランドはこうだよね、三井ってブランドはこうだよねといった、共通の認識として社会的に文化の中でシェアされた概念としてのブランド。

また、マーケティングに該当するブランドとは何かというと、商品に対する消費者個人個人の視覚などの知覚システムとしてのブランド。これは極端に言うと、ロゴやマークなしに成り立つものなんですね。

例えばレゴというおもちゃの場合、赤や青のブロックが店頭にあったとすると、多くの人がそれを見ただけで「あ、これはレゴだ。これは教育に良いおもちゃだから、うちの子供に買いたい」と思う。知覚システムとしてのブランドというのはこういうことを意味しています。

僕の考えているマーケティングのブランドってこの部分なんですね。消費者が反応する、或いは反応できるという一種の視覚のシステムが個人個人の中で生きている。

一方知財に該当するブランドとは何かというと、足立さんが仰ったようにアメリカのマーケティング協会が出している定義にある、マークとかトレードマークなどの記号としてのブランド。そして、これら3種類のブランドがお互いに緊密な関係でからみあって存在していることは間違いないのですが。

陶山氏:錯綜していると。

陶山氏:錯綜していると。田中氏:ええ、錯綜しているんですね。それが故に問題が起きるということは充分有りうる。特にデザイン担当者と知財担当者の間のコンフリクトというケース。

陶山氏:ああ、あるんですか(笑)

田中氏:あるんですね。デザイナーはこのマークって今までこう使ってるけど、今回はちょっとこう変えたほうが良いんじゃない?みたいなアイデアを出したとしますよね。

それを知財の人からするともう、とんでもないことで(笑)うちのこの貴重なロゴに手を加えてどうするんじゃい、ということになるんです。それが消費者の知覚システムに働きかけるマーケティングの担当者の立場と、ブランドの価値の定義をしていくところの知財担当者とのコンフリクトの一つなんですね。そういう例はたくさんある。

陶山氏:マーケティングによってどんどんアグレッシブになると、消費者もマーケットも動くんだけれど、それに対して知財側ではガードしなければいけない、という印象があるかと思うんですが、足立さんはそうじゃないという感じですか(笑)

足立氏:まあ・・確かにその辺は、ブランドというものをどう捉えているか、ということによると思うんですけど(笑)ブランドというものは変化し得るものなんだ、ということについては、知財の人間も理解していると思うんですね。でもそれが企業として、きちんとした意思決定に基づいての変更なのか、ということなんです。

デザインや製品のある担当者が、「今回はこうしたいから」となると、いやいや、今までそのブランドをそれなりに何年もやってきてる中で、いったいどう考えてるんだ、その位置づけはどうなんだとなりますよね。それは企業としての戦略に基づいたものかどうかの議論もないままに、「自分がこうしたいから」では、ちょっと待ってくれよ、という話はどうしてもしたくなってしまう。

それと費用の面でも、ちょっとロゴを変えてそれをまた登録するのかい?と。それって莫大な費用が掛かるんだよ、という話になるんですよ。なのでブランドを言葉でどう定義するかというより、何のことかを特定する企業もあるんですね。

例えば、社名のロゴとメジャーな製品名の2つだけがうちのブランドです、それ以外は製品のネーミングに過ぎません、と割り切って決めている企業もありますし、ブランドってそれこそ誰が言うかによって、何を意味しているかがバラバラだから、あえてブランドという言葉を使わないで、何のことを言っているかを特定して話をするという企業もあります。

私の所属している会社のように、コーヒーだったら「ジョージア」です、炭酸だったら「コカ・コーラ」「ファンタ」「スプライト」です、というように、もう製品の名前は全部製品ブランドだという企業もあります。

陶山氏:その場合、社名にあるコカ・コーラというのは?

陶山氏:その場合、社名にあるコカ・コーラというのは?足立氏:「コカ・コーラ」というのは製品ブランドに過ぎません。コーポレートブランドという考え方は基本的には無いです。

陶山氏:無いんですか。

足立氏:ええ。会社名はザ コカ・コーラ カンパニーですが、考え方としてはブランドは製品に付されるものであって、それに基づいて会社の価値が高まっていると考えています。アメリカの本社からもコーポレートとしてどうだという話は基本的になくて、製品「コカ・コーラ」の話、製品「ジョージア」の話ということなんです。

陶山氏:うーん。そうなんですか。

足立氏: ある時期日本では、コーポレートブランドっぽいことを言い出したこともあるんですけど(笑)。今は基本的にないですね。ですからやっぱりそれぞれの企業の中で、自分のブランドはこれとこれ。あとはネーミングだと割り切ってしまうことも一つの方法なんじゃないかなと思うんですね。

そうすると、ブランドとは何であるかが企業内で明確になるので、ネーミングであればロゴを多少変えたって良いじゃないか、という話になりますし、そこの共通項ができるかなと。何年かブランドマネジメント委員会で検討してきて、そういうこともあるかなと、中間的な結論として出てきているところです。

陶山氏:そう考えると知財のマネジメントにも明確なゴールが見えてきますね。

2013/01/23